历史地看,南通大学是一所老大学,有悠久而辉煌的办学历史。民国时期,南通大学在全国享有很高的办学声誉,是中国近代高等教育史上的“一颗明珠”。南通大学的历史是和张謇父子分不开的,南通大学的辉煌是南通大学的师生共同铸就的。

一

20世纪初,张謇抱着教育救国的思想积极投身于办学活动。在高等教育方面,他不仅献计献策,还慷慨解囊。1906年,张謇资助马相伯办复旦公学(今复旦大学的前身),使这所大学度过最困难的时期。张謇被聘为复旦公学的董事。大致在这个时间,张謇萌发了在自己家乡创办大学的意向,开始为创建南通大学作准备。

1906年秋,张謇在南通师范附设农科。最初,师范农科规模甚小, 1909年添设蚕桑科, 1910年改为初高两等农业学校,并添设农业讲习科。1913年依教育部

令改为甲乙两种农业学校。1916年南通乙种农校停办,专办甲种农校。尽管南通农校办学成绩不俗,但是距离当时民国政府教育部制定的大学标准还很远。一所高校如果想达到大学的程度,必须文、理兼办,或者以文为主,兼办法、商,或者以理为主,兼办医、农、工(至少一科)[1] (P.647)。张謇依然矢志不移,继续为创建南通大学积极地准备条件。1917年,民国政府修正大学令,放宽了认可大学的标准,允许单科大学存在。[1](P.652)1918年,教育部给南通甲种农校匾额,匾文为“杞梓储材”,并给该校主任孙观澜奖章。[2] (P.301)兼以在各处办理盐垦公司急需农业人才,张謇决定以农科作为突破口,筹办南通大学。

1920年,张謇在南通农校的基础上,另建新校区,增添教学、科研设施,延揽回国的留学人员,加强师资队伍建设,并且开始在全国范围内按修正大学令的要求招收预科生和本科生。是年,农科共招收预科生49人,本科生64人。[3] (P.1)

当时,这所大学的全称为南通农科大学。办理南通农科大学是张謇筹办南通大学的一部分,张謇把该校看作筹建中的南通大学的一个系科,称之为南通大学农科。1922年商务印书馆出版的《全国专门以上学校指南》,在“私立大学”栏目中,出现了“南通大学农科”。

南通大学农科率先成立,另外两科为医科和纺科。1928年前,南通大学的农、医、纺三科为三个单独的学校。

1912年,张謇创办南通医学专门学校。1915年南通医专附设产科传习所。1917年附设中医科,以沟通中西医术。1921年中医科停办。1922年附设助产护士讲习班,并经教育部立案。1927年改为南通医科大学。

张謇在创办南通医学专门学校的同时,还创办了一所技术学校———南通纺织专门学校。这是我国第一所纺织学校。南通纺专初建之时,“困于经费,绌于人

材,筚路蓝缕,倍尝艰辛。”[4] (P.1)经过苦心经营,南通纺专于1927年升办大学,全称为南通纺织大学。

张謇有合并三校为南通大学之意,荏苒未果。1926年,张謇先生谢世,其子张孝若继长各校。1928年,张孝若初步合并三校为南通大学,于是,三校构成了南通

大学的三个系科,即农科、医科和纺科。1929年,南京国民政府颁布大学组织法,规范私立大学的发展。按照规定,大学分为文、理、法、农、工、商、医等学院,具备以上学院中三个学院的高校,才有资格称为大学。法定的大学学院,没有纺织这一门类,南通大学只能以两个学院(农、医)的办学规模向政府注册,而纺科成为附办。由于上述原因,1930年南通大学不得不改称南通学院。不过,由于办学情况并没有实质性的变化,人们还是习惯称它为南通大学。这种状况一直延续到解放初期。

由于历史沿袭,南通大学农、医、纺三科仍各自为政。1936年,郑亦同先生接长校务,统筹三科,对学校组织做了一些调动。不过,变化也不大。抗战时期,南通大学一度迁往上海,以江西路四五一号大厦为校址。时局不靖,南通大学的发展,从师资到生源,均受到一些影响。

二

办好一所大学,师资是关键的因素。当时,农、医、纺是国内新兴专业,传统知识分子不能胜任教学任务,张謇不得不把目光盯上了留学生,通过高薪聘请,南通大学组建了一支以留学生为主体的教师队伍。如农科首任科长李敏孚,在国外大学取得硕士学位;继任科长郭守纯,在美国康乃尔大学取得牧畜硕士;教授郑步

青、冯肇传、张通武也都在国外大学取得硕士学位;陈安慈、王宾九等不少教师也都有留学经历。[5](P.31)当时南通大学农科的教师队伍实力很强,同国立东南大学(今南京大学的前身)同类专业的教师相比,学历一点也不逊色。1923年的《国立东南大学一览》显示,在该校农牧专业任教的归国留学生共12人,其中6人取得硕士学位,另外6人为学士学位,和南通大学一样,无一人有博士学位。[6](P.63、66)医科、纺科的师资构成也是以留学生为骨干。医科的教授不少曾留学过日本,纺科教授多系欧美各纺织学校毕业。

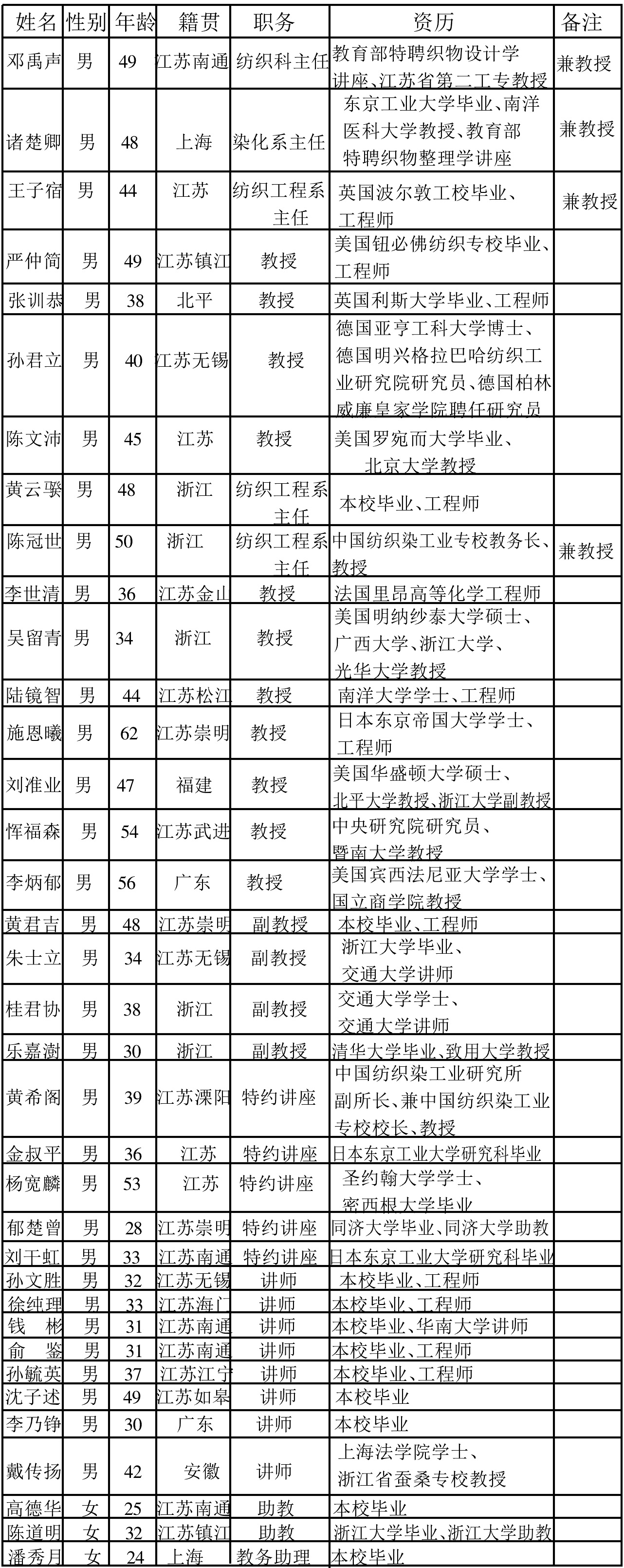

随着中国大学的发展,本土培养的大学生开始补充到南通大学的师资队伍中来。南通大学教师队伍结构逐渐发生变化。到了1944年,南通大学的教师主要是本土培养出来的,南通大学的毕业生成为该校教师队伍中一支不可忽视的生力军。当时南通大学教师队伍规模不大,但是,实力雄厚。以纺科为例。当时纺科教授孙君立曾在德国获得博士学位,为德国柏林威廉皇家学院研究员;恽福森教授为中央研究院研究员;邓禹声、诸楚卿教授为教育部特聘讲座。此外,纺科还设特约讲座5人,4人有留学背景。详情见下表:

1944年纺科教职员履历表[7](P.16-19)

三

张謇在办理大学时有一种想法:要和国外的大学看齐,自己培养的人才不能比国外大学培养的人才逊色。张謇的教育精品意识渗透到他的办学活动中去。受

这种办学思想的导向,南通大学以及医专、纺专都有意控制招生人数,办学规模始终不大。

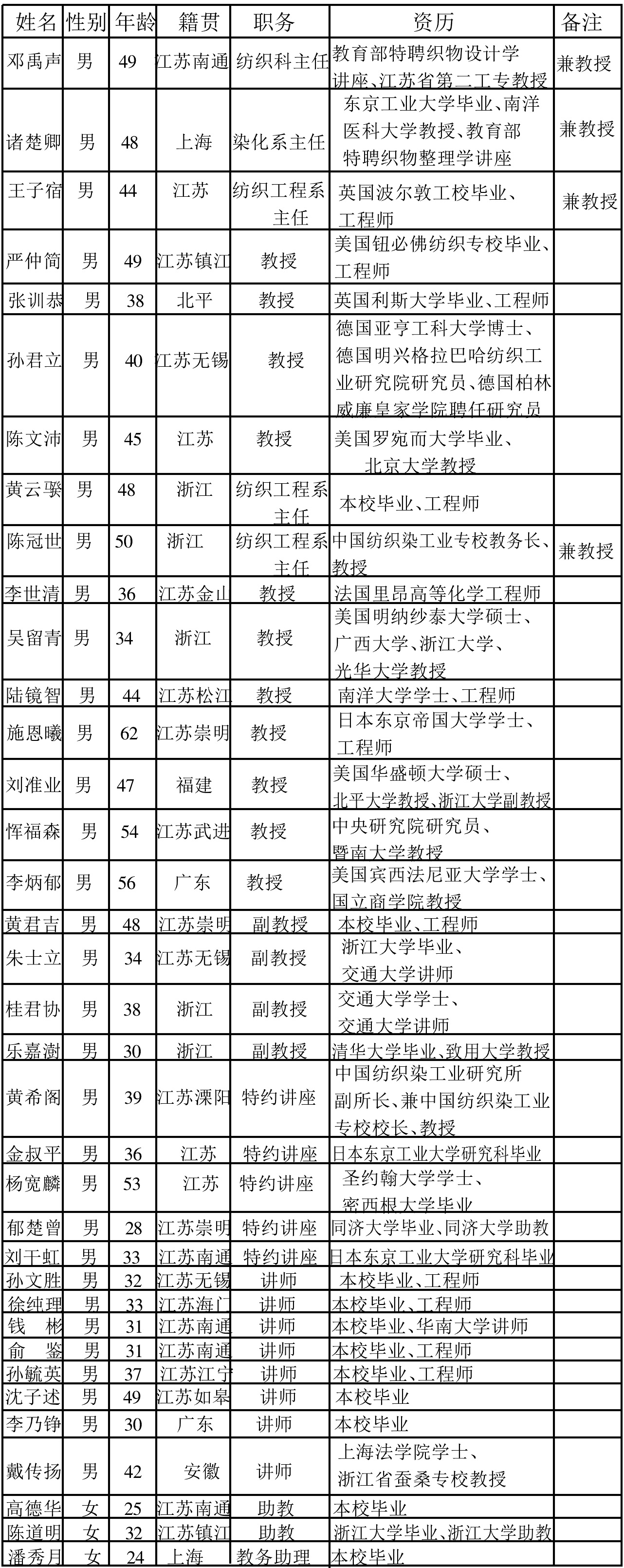

从1912至1929年,医科12届共培养193名毕业生,每届医科平均只能培养16人。

医科各届毕业人数表[8](P.96-103)

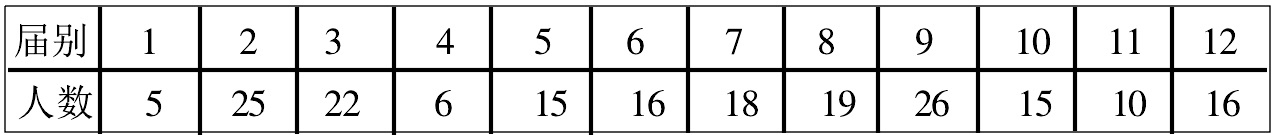

从1912至1944年,纺科17届共培养384名毕业生,每届纺科平均培养不到23人。

纺科各届毕业人数表[9](P.1)

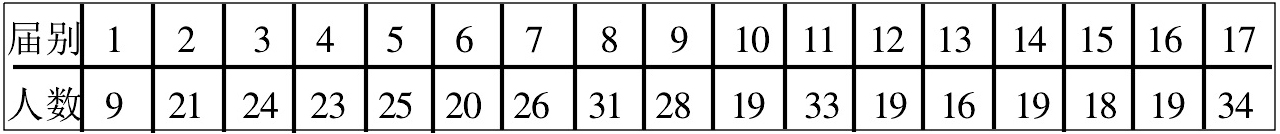

南通大学规模虽不大,学生来源却很广。根据1934年对纺科历届毕业生的统计,纺科生源以江苏为主,办学影响渗透到浙江、安徽、山东等周边省区,进而波及到福建、广东、广西、江西、湖南、湖北、贵州、四川、河北、辽宁、山西、陕西。甚至还有2名朝鲜人。(详情见下表)

纺科学生省籍比较表[9](P.3)

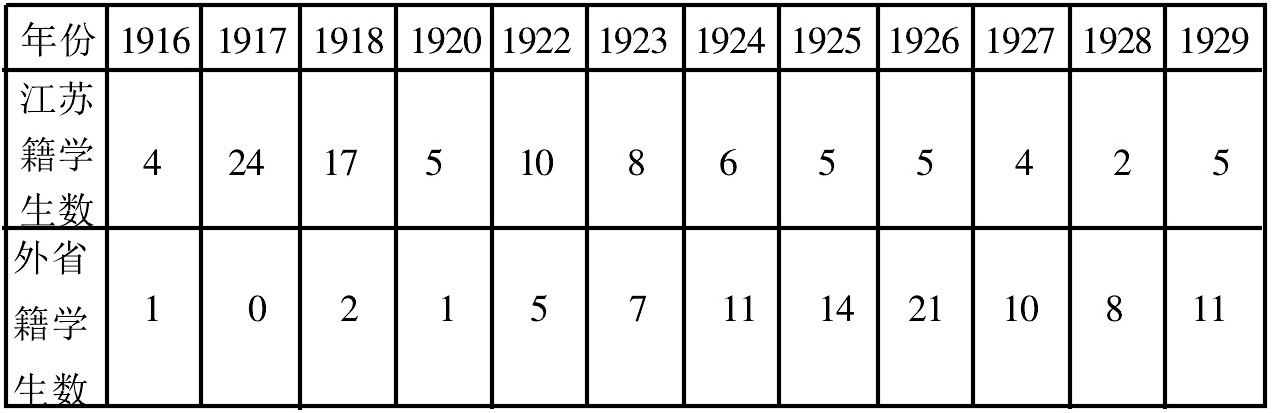

南通大学医科招生规模也不大,学生来源也不局限于江苏。和纺科比较,医科外省籍的学生所占的比重更大一些。

历届医科学生省籍构成比较表[8](P96.103)

(注:7人省籍不详者未统计)

南通大学作为一所地方私立大学,能够吸引南通之外、江苏之外的学子前来求学,关键就在于它的办学能力。南通大学有一支过硬的师资队伍,有一贯重视高深学术研究的传统。20年代,南通大学农科的教授曾经和金陵大学农科的教授进行合作研究。南通大学农科教授的研究领域涉及良种、害虫等。[5](P31.33)30年代,南通大学(即南通学院)在组织大纲的第二条明确规定:“本学院以研究高深学术、培养专门人才为宗旨。”[4] (P.2)南通大学就是在这样的宗旨下展开科研、教学活动的。教材多采用国外大学的原版教科书,农科、纺科为英文,医科教学用书为日文,也有德文。另外,南通大学的办学注重实践锻炼,学用结合。当时医科学生每星期都要抽出时间到南通医院见习或实习。

由于办学高标准、严要求,当时南通大学培养出来的人才堪称国内一流。早期毕业生出国留学的比例很高。如1927年,农科毕业7人,其中1人留意(王志鹄),1人留日(林秉正),1人留法(施华麟)。[3](P.1)在国内发展的南通大学的毕业生,有一部分留在南通,为当地社会的发展贡献自己的才智;也有一部分毕业生走向全国。以纺科为例,纺科毕业生除服务于南通的纺织厂外,还分布于上海、无锡、天津、汉口等大中城市,以及海南等地,深受各大纺织厂的欢迎。南通大学纺科人才辈出,被誉为“中国纺织工程师的摇篮”。[10](P.76)由此可见民国时期南通大学教育质量之一斑。

四

从当时的大学统计资料来看,南通大学是江苏最早的大学之一。1920年其农科建立之时,国立东南大学尚未成型,次年才在南京高等师范的基础上升格改为大学。当时南京仅有一所大学———金陵大学。不过,这是教会大学,办学权不在中国人手中,而被外国传教士所掌握。苏州的东吴大学、上海的圣约翰、沪江等大学办学情况也是如此。

从全国范围来看,当时南通大学的办学也是走在前列的。清末民初,中国人办理的大学寥若晨星。即使到了1919年,《大学修正令》已经出台了两年,中国人

办理的大学也不多。据《第一次中国教育年鉴》统计,当时全国有公立大学3所、私立大学7所。南通大学和南开、厦门大学基本上同时起步。1919年,张伯岑在南开中学的基础上升办大学。1920年,陈嘉庚捐资百万元筹办厦门大学,次年4月厦门大学的第一届学生才走进了大学的校门。

民国时期,南通大学办学活动立足于南通,但是,办学影响并未局限于南通,也并未局限于江苏。它是一所在全国有一定影响的大学。南通大学办学起步早、影响大。书写中国近代高等教育史,南通大学应占有一席之地。美籍汉学家费正清主编《剑桥中华民国史》,向西方社会介绍中国近代高等教育的历史状况,公、私立综合性大学分别以北大、南开为代表,公立技术大学以交通大学为代表,而私立技术大学则以南通大学为代表。[11](P.425)这并非是对南通大学的过誉之词,而是出于对历史事实的尊重。我们把南通大学喻为中国近代高等教育史上的“一颗明珠”,是恰如其分的。

新中国建立后,1952年全国高校院系调整,南通大学(或南通学院)农科并入苏北农学院,纺科迁往上海,组建华东纺织工学院。1957年医科迁往苏州,改名苏

州医学院。医科部分人员留在南通,筹建苏州医学院南通分院,1958年改称南通医学院。1977年,南京工学院在南通设立分院,[10](P.77)1979年改称南通工专,1980年改称南通纺专, 1984年升格为南通纺织工学院, 1995年改称南通工学院。2002年,江苏省决定在南通工学院、南通医学院、南通师范学院的基础上,组建新的南通大学。回顾过去,展望未来,我们相信:张謇先生的业绩一定会发扬光大,新的南通大学一定会再创辉煌!

文章作者:秦玉清

文章来源:南通师范学院学报(哲学社会科学版) 2004年6月第2期